子どもの定期予防接種

予防接種を受けましょう

子どもは抵抗力が弱く病気にかかりやすいといわれていますが、予防できる病気もあります。予防接種は、子ども自身が免疫をつくって病気を予防する助けとなります。また、周囲の人に病気をうつさないためにもとても大切です。お子さんの健康のため計画的に予防接種をうけましょう。

| ※ | 美浦村の定期予防接種は、茨城県内定期予防接種広域事業の協力医療機関において「個別接種」で実施しています。 |

| ※ | 県外の医療機関で接種を受ける場合は事前に保健センターへご連絡ください。接種前に別途手続きが必要です。 接種費用は償還払い(医療機関に費用を一旦全額支払い、その後村に申請して払い戻しを受ける)となります。 |

定期予防接種について

予防接種法に基づく予防接種で、対象年齢や接種間隔が決められており、保護者に接種の努力義務が定められています。

| 注射生ワクチン | BCG(結核)、MR(麻しん、風しん)、水痘(水ぼうそう) |

| 経口生ワクチン | ロタウイルス |

| 不活化ワクチン | Hib、小児の肺炎球菌、5種混合(DPT-IPV-Hib)、4種混合(DPT- IPV)、2種混合(DT)、日本脳炎、子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)、B型肝炎 |

定期予防接種の種類と接種間隔

子どもの定期予防接種一覧表はページ下部の「関連書類ダウンロード」よりご覧いただけます。

ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症

ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hibの予防接種は令和6年4月1日から、4種混合とHibワクチンいずれの成分も含む5種混合ワクチンでの接種を実施しています。なお4種混合とHibワクチンで接種を開始しているお子さんは、残りの接種を原則同一ワクチン(4種混合とHibワクチン)で接種することになります。

《予診票配布時期》

1期は生後2か月になる前(こんにちは赤ちゃん訪問時にお届け)

2期は11歳の誕生月の翌月初旬に郵送

(1)4種混合とHibワクチンを接種したことがない場合

◎5種混合(DPT-IPV-Hib)【1期】:ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 1期初回 | 生後2か月~7か月未満の間に、それぞれ20日~56日までの間隔をおいて3回 | 生後2か月~7歳6か月未満 |

| 1期追加 | 初回接種(3回目の接種)終了後、6月~18月までの間隔をおいて1回 |

◎2種混合(DT)【2期】:ジフテリア・破傷風

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 2期 | 11歳中に1回 | 11歳~13歳未満(11歳、12歳) |

(2)すでに4種混合とHibワクチンで接種を開始している場合

◎4種混合(DPT-IPV)【1期】:ジフテリア・百日せき、破傷風、ポリオ

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 1期初回 | 生後2か月~1歳未満の間に、それぞれ20日~56日までの間隔をおいて3回 | 生後2か月~7歳6か月未満 |

| 1期追加 | 初回接種(3回目の接種)終了後、12月~18月までの間隔をおいて1回 |

◎Hib

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 1期初回 | 生後2か月~7か月未満の間に接種開始し、1歳になるまでにそれぞれ27日~56日までの間隔をおいて3回 | 生後2か月~5歳未満 |

| 1期追加 | 初回接種(3回目の接種)終了後、7月~13月までの間隔をおいて1回 |

※初回接種を開始した月齢ごとに接種方法が異なります。

◎2種混合(DT)【2期】:ジフテリア・破傷風

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 2期 | 11歳中に1回 | 11歳~13歳未満(11歳、12歳) |

ロタウイルス

ロタウイルスワクチンは2種類あり、どちらも生ワクチンです。どちらのワクチンも有効性は同等と考えられています。

◎ロタリックス(1価)

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 1回目 | 生後2か月~出生14週6日までに1回 ※出生15週0日後以降の初回接種は安全性の観点からお勧めしません。 |

出生6週から24週0日まで |

| 2回目 | 1回目接種後、27日以上の間隔をおいて1回 |

◎ロタテック(5価)

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 1回目 | 生後2か月~出生14週6日までに1回 ※出生15週0日後以降の初回接種は安全性の観点からお勧めしません。 |

出生6週から32週0日まで |

| 2回目以降 | 1回目接種後、それぞれ27日以上の間隔をおいて2回 |

| 《備考》 | |

| ※ | ロタウイルスワクチンは 接種対象となる期間を超えた場合には定期接種・任意接種のいずれも受けることができませんのでご注意をお願いします。 |

| ※ | どちらのワクチンも、接種後(特に1〜2週間)は腸重積の症状に注意し、症状がみられた際には、すみやかに接種した医療機関を受診してください。症状については、ロタウイルスワクチン接種に関する注意事項を確認してください |

《予診票配布時期》生後2か月になる前(こんにちは赤ちゃん訪問時にお届け)

B型肝炎

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 1・2回目 | 生後2か月~9か月未満の間に27日以上の間隔をおいて2回 | 1歳未満 |

| 3回目 | 1回目接種後、139日以上の間隔をおいて1回(生後7か月~8か月) |

※1回目の接種から3回目の接種を終えるまで約5か月要しますので、計画的に接種してください。

《備考》B型肝炎ウィルス(HBs抗原)陽性の母親から生まれた新生児に対し、母子感染予防のために抗HBsヒト免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンの接種を受けている場合は、定期接種の対象外となります(健康保険適用)。

《予診票配布時期》生後2か月になる前(こんにちは赤ちゃん訪問時にお届け)

小児の肺炎球菌

令和6年10月より、小児の肺炎球菌の感染症予防として使用するワクチンに、「13価のワクチンに7種類の肺炎球菌に対応する成分が追加された20価の小児用肺炎球菌ワクチン」が新たに対象となりました。これに伴い、13価ワクチンは同日より定期予防接種としての接種ができなくなりました。

なお、今回の改正に伴い、10月1日以降に接種するワクチンは、これまでに接種していたワクチンにより異なることとなります。

《10月1日以降に接種するワクチン》

- これから小児用肺炎球菌ワクチンの接種を開始する方

20価の小児用肺炎球菌ワクチンを4回受けます。 - これまでに13価肺炎球菌ワクチンを接種していた方

20価の肺炎球菌ワクチンで残りの接種を受けます。 - これまでに15価肺炎球菌ワクチンを接種していた方

原則として、15価の肺炎球菌ワクチンで残りの接種を受けます。

《接種対象年齢》生後2か月から5歳未満まで(生後2か月から7か月未満の間に接種を開始することが望ましい)

《接種回数と接種間隔》初回接種を開始した月齢ごとに次の方法で行います。接種対象者及び標準の接種スケジュールは15価、20価ワクチンともに同じです。

- 初回接種開始時月齢が生後2か月から7か月未満の場合(標準的な接種開始時期)

初回接種として1歳になる前日までにそれぞれ27日以上の間隔をおいて3回接種し、初回接種(3回目の接種)から60日以上あけて、1歳~1歳3か月未満の間に1回

※2回目を1歳になる前日までに接種しなかった場合、3回目の接種はできません。さらに、2歳になると2回目の接種もできません。どちらの場合も追加接種の1回は実施可能です。 - 初回接種開始時月齢が生後7か月から1歳未満の場合

1歳になる前日までに27日以上の間隔をおいて2回接種し、2回目の接種後60日以上あけて、1歳~1歳3か月未満の間に1回

※2歳になると2回目の接種はできません。(追加接種の1回は実施可能です) - 初回接種開始時月齢が1歳以上2歳未満の場合

60日以上の間隔をおいて2回接種(予診票は、初回1回目及び初回2回目を使用) - 初回接種開始時月齢が2歳以上5歳未満の場合

1回接種(予診票は、初回1回目を使用)

《予診票配布時期》生後2か月になる前(こんにちは赤ちゃん訪問時にお届け)

BCG(結核)

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) |

| 生後5か月~8か月未満の間に1回 | 1歳未満 |

《予診票配布時期》生後2か月になる前(こんにちは赤ちゃん訪問時にお届け)

| ※ | コッホ現象…BCGを接種した10日前後に接種部位の発赤・はれ・化膿がおこりますが、接種後数日ですぐにその反応が起こった場合は、コッホ現象といって、お子さんが接種前に結核菌に感染している可能性があります。コッホ現象と思われる反応がみられたら、速やかに接種医療機関を受診してください。 |

MR(麻しん・風しん)

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 1期 | 1歳~2歳未満の間に1回 | 1歳~2歳未満 |

| 2期 | 小学校就学1年前の児(令和6年度の対象者は平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ) | 小学校入学1年前の4月1日から入学の年の3月31日まで |

※1期は1歳になったらできるだけ早期に接種しましょう。

《予診票配布時期》

1期は生後2か月になる前(こんにちは赤ちゃん訪問時にお届け)

2期は小学校就学1年前の4月初旬に郵送

| 【MRワクチンの接種期限について】 令和6年冬ごろ、ワクチンが不足し、一部地域でMRの予防接種が受けられない期間がありました。この期間にMRワクチンの定期予防接種の対象者であり、ワクチンの不足で予防接種を受けられなかった方について、厚労省は接種期間を2年間延長する決定を出しました。 美浦村では感染症まん延防止の観点から、下記に該当する方は一律で令和9年3月31日まで延長してMRの予防接種を公費で受けられます。まだMRの予防接種を受けていない方で接種をご希望の方は、お手持ちの予診票をそのまま使用して医療機関でMRの予防接種を受けてください。 《対象者》

|

水痘(水ぼうそう)

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 1・2回目 | 1歳~1歳3か月未満の間に1回接種し、6~12月までの間隔をおいて2回目を接種 | 1歳~3歳未満 |

《予診票配布時期》生後2か月になる前(こんにちは赤ちゃん訪問時にお届け)

日本脳炎

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) | |

| 1期初回 | 3歳中に6日~28日までの間隔をおいて2回 | 生後6か月~7歳6か月未満 |

| 1期追加 | 2回目の接種後、概ね1年を経過した4歳~5歳未満の間に1回 | |

| 2期 | 9歳中に1回(1期追加接種終了後おおむね5年後) | 9歳~13歳未満 |

《予診票配布時期》

1期は生後2か月になる前(こんにちは赤ちゃん訪問時にお届け)

2期は9歳の誕生月の翌月初旬に郵送

日本脳炎特例措置

平成17~21年度の日本脳炎予防接種の積極的勧奨差し控えにより接種を受けることが出来なかった方のために、接種期間の特例が設けられています。これまでに接種が完了していない回数分の接種を公費で受けることができます。接種間隔は今までの接種回数によって異なりますので、詳細は保健センターまたは接種医療機関にご相談ください。

《接種対象年齢》平成19年4月1日以前生まれの20歳未満の方

※13歳以上の女性の方への接種にあたっては、妊娠もしくは妊娠している可能性がないことの確認が必要

《接種回数》全4回のうち不足回数分を20歳になる前日までに接種

《予診票配布時期》随時窓口にて交付

子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)

平成25年6月14日の通知により国は積極的な勧奨を差し控えるよう勧告していましたが、令和3年11月12日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会においてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、積極的勧奨の差し控えの状態は終了することとなりました。

《接種対象年齢》小学校6年生から高校1年生相当までの女子

| ※ | 13歳以上の女性の方への接種にあたっては、妊娠もしくは妊娠している可能性がないことの確認が必要 |

| ※ | 高校2年生以上から平成9年度生まれの方も、令和8年3月31日までは子宮頸がん予防接種を公費で受けることができます。ただし、令和7年4月1日以降にHPVワクチンを受けるためには、令和7年3月31日までに1回以上HPVワクチンを受けている必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。 |

《接種回数》いずれかのワクチンを選んで、同一のワクチンで接種

◎サーバリックス(2価)

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) |

| 中学1年生のときに、1月の間隔をおいて2回接種し、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種(計3回) | 小学校6年生~高校1年生相当の女子 |

◎ガーダシル(4価)

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) |

| 中学1年生のときに、2月の間隔をおいて2回接種し、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種(計3回) | 小学校6年生~高校1年生相当の女子 |

◎シルガード9(9価)

| 接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢)と接種間隔 | 無料で受けられる年齢(接種対象年齢) |

| 中学1年生のときに、6月の間隔をおいて2回接種(計2回) | 小学校6年生~高校1年生相当の女子 |

《予診票配布時期》中学1年生の4月初旬に郵送

《予防接種に関する詳細》厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(新しいウインドウで開きます)」を参考にしてください。また、ページ下部「関連書類ダウンロード」の各種リーフレットも併せてご確認ください。

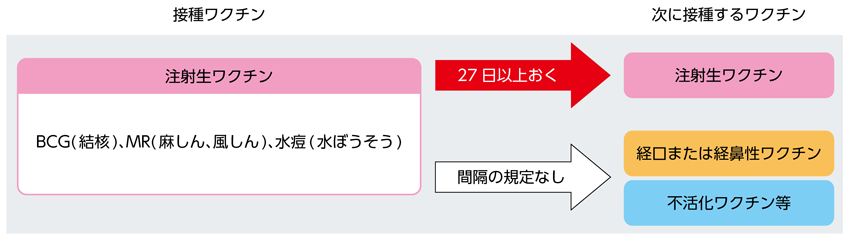

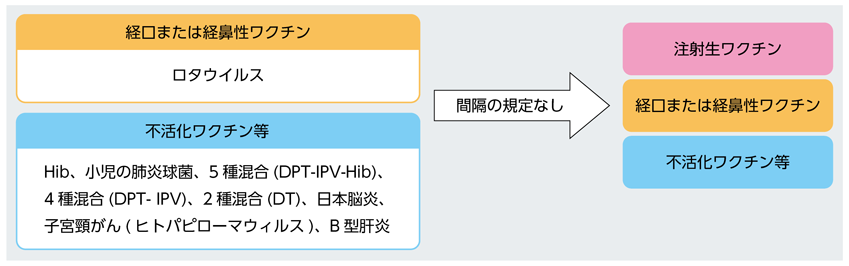

定期予防接種の接種間隔

「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。

| ※ | 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹などの症状が出ることがあります。規定上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や接種部位の腫脹がないことなど、体調に問題がないことを確認してから接種してください。 |

| ※ | 特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。 |

| ※ | 同一のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔については本ページ下部に添付の「子どもの定期予防接種一覧表」をご確認ください。 |

予防接種の費用

お子さんの定期予防接種は、無料(全額公費負担)です。ただし、対象年齢以外で接種した場合や定められた回数を超えて接種した場合は任意予防接種となり、有料(全額自己負担)となります。

予診票について

定期予防接種を受けるときには、予診票が必要です。

《お子さんが生まれた方》こんにちは赤ちゃん訪問(生後2か月までに全戸訪問)の時に「美浦村乳幼児定期予防接種予診票」と「予防接種と子どもの健康」(定期予防接種の説明書)をお渡しいたします。

《転入の方》まだ接種が済んでいない予防接種の予診票をお渡ししますので、母子健康手帳を持参のうえ、保健センターにお越しください。

《5歳以上から対象となる予防接種》下記の種類の予防接種予診票は、それぞれ対象となる時期に個別送付いたします。

- MR2期(小学校就学前年度の4月)

- 日本脳炎2期(9歳の誕生月の翌月)

- 2種混合(11歳の誕生月の翌月)

- 子宮頸がん(中学1年生の4月)

定期予防接種の医療機関

茨城県内定期予防接種広域事業の事業協力医療機関で接種することができます。

県内定期予防接種広域事業協力医療機関はこちらをクリック → 茨城県医師会ホームページ(新しいウインドウで開きます)

| ※ | 医師の氏名は、実施機関で掲示しています。 |

| ※ | 茨城県内定期予防接種広域事業は、平成26年10月から始まった、在住市町村を問わず、茨城県内のかかりつけ医療機関で予防接種を受けることができる制度です。 |

予防接種要注意者紹介制度

予防接種を受ける際に注意を要すると医師に判断された方に対し、「予防接種要注意者紹介制度」があります。この制度を利用するときはかかりつけの医師とよく相談をし、「予防接種要注意者紹介状」を書いてもらってください。その後、保健センター予防接種担当に電話でご連絡ください。

なお、以下の病院に通院や入院されている方で要注意者に該当する場合は、紹介状は不要です。

- 総合病院土浦協同病院

- 筑波大学附属病院

予防接種による副反応、健康被害について

どの予防接種にも、副反応があり、健康被害を受ける可能性は否定できません。配付されている「予防接種と子どもの健康」や村から送付された説明書をよくお読みください。また、予防接種はお子さんの体調の良いときに接種してください。

予防接種後体調が悪くなったら、接種した医療機関、または保健センターにご相談ください。休日夜間など対応ができない時間帯の場合は、休日診療当番医や小児救急医療輪番制を受診し、予防接種を受けたことをお話ください。また、厚生労働省「医療情報ネット(ナビイ)(新しいウインドウで開きます)」で、その他受診可能な医療機関を検索することもできます。

健康被害救済制度について

定期予防接種は予防接種法に基づき接種を実施しており、健康被害が発生した場合には予防接種法に定められた「予防接種健康被害救済制度」により救済されます。ただし、その健康被害がワクチン接種による健康被害であるか、偶然ワクチン接種と同時期に発生した感染症であるかなどを個別に審査し、ワクチン接種による健康被害と認められた場合に適用されます。予防接種健康被害救済制度の詳細は、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について(新しいウインドウで開きます)」をご参照ください。

| ※ | 対象年齢を超えて接種したり、接種間隔が守れなかった場合、また、事前連絡なく広域事業協力医療機関以外で接種した場合は任意予防接種と同様の対応となり、本制度の対象にはなりません。 |

関連ファイルダウンロード

- 【R06.10.01~】子どもの定期予防接種一覧表PDF形式/130.98KB

- 子どもの定期予防接種一覧表PDF形式/129.81KB

- HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(概要版)PDF形式/3MB

- HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(詳細版)PDF形式/4.1MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。

お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1

電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295

お問い合わせフォーム