後期高齢者医療制度で病院にかかるとき

保険証(被保険者証)の提示

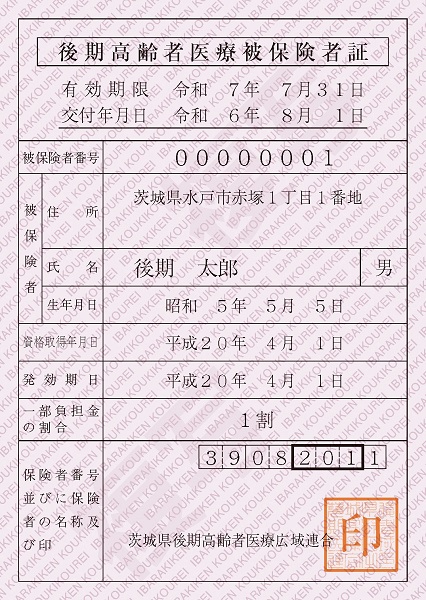

後期高齢者医療制度の被保険者には、茨城県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が1人に1枚交付されます。医療機関にかかるときには、この被保険者証を窓口で提示してください。

【後期高齢者医療被保険者証の見本】

令和6年8月1日から(えんじ色)

医療費の自己負担

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者およびその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

| 割合 | 所得区分 | |

| 3割 | 現役並み所得3 | 課税所得690万円以上 |

| 現役並み所得2 | 課税所得380万円以上 | |

| 現役並み所得1 | 課税所得145万円以上 | |

| 2割 | 一般2 | (1)被保険者が世帯に一人の場合 住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額(※1)が200万円以上 |

| (2)被保険者が世帯に二人以上の場合 住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額(※1)の合計が320万円以上 |

||

| 1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方 |

| 低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) | |

| 低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたときに0円となる方 | |

| ※1 | その他の合計所得金額…合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額。※所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額から10万円を控除した額。 |

※一部負担金の割合が「3割」となった方でも、次のいずれかの条件を満たす場合は、役場窓口で申請することで、「1割」または「2割」となります。

|

|||

《入院時の食費、居住費》

| 所得区分 | 食費 (1食あたり) |

療養病床食費 |

療養病床居住費 |

|

| 現役並み所得者・一般 | 490円 | 490円※4 | 370円 | |

| 指定難病患者(現役並み所得者・一般) | 280円 | |||

| 区分2※1 | 90日までの入院 | 230円 | 230円 | |

| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数)※3 |

180円 | |||

| 区分1※2 | 老齢福祉年金受給者以外 | 110円 | 140円 | |

| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 負担なし | ||

| ※1 | 区分2とは、同一世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、低所得1以外の方。減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をする必要があります。役場国保年金課に後期高齢者医療被保険者証と、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細)を持参してお越しください。 |

| ※2 | 区分1とは、同一世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税であり、「それぞれの方の収入から、必要経費・控除(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円以下になる方、または、老齢福祉年金受給者の方」。減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をする必要があります。役場国保年金課に後期高齢者医療被保険者証と、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細)を持参してお越しください。 |

| ※3 | 90日を超える入院がある場合の減額を受けるには、改めて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院)」の交付を受ける必要があります。 |

| ※4 | 一部医療機関では450円の場合もあります(施設基準によるもの) |

医療機関で支払った自己負担額が高額になったとき

同じ月内に医療機関窓口等へ支払った自己負担額(入院時の食事代・居住費と保険適用外のものについては対象外)が高額になったときは、次の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として、茨城県後期高齢者医療広域連合から振込みにより支給されます。

高額療養費の該当になった方には、診療を受けた3~4カ月後に茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書類が届きますので、役場国保年金課で申請手続きをしてください。

過去に一度でも申請したことがあり、口座が登録されている場合は、自動的に振り込まれます。その場合は通知のみ届きます。

《自己負担限度額》

令和4年10月診療分~

| 所得区分 | 自己負割合 | 外来限度額 (個人単位・月額) |

外来+入院限度額 (世帯単位・月額) |

| 現役並み所得者3 | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 【多数回140,100円】 |

|

| 現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 【多数回93,000円】 |

||

| 現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 【多数回44,400円】 |

||

| 一般2 | 2割 | 18,000円または (6,000円+(医療費-30,000円) ×10%)の低い方を適用 (年間上限144,000円) ※4 |

57,600円 【多数回44,400円】 |

| 一般1 | 1割 | 18,000円 (年間上限144,000円) ※4 |

|

| 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |

| 区分1 | 15,000円 | ||

※1「10割分の医療費」が842,000円以下の場合は、限度額が252,600円となります。

※2「10割分の医療費」が558,000円以下の場合は、限度額が167,400円となります。

※3「10割分の医療費」が267,000円以下の場合は、限度額が80,100円となります。

※4 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

<計算の仕方>

- 個人ごとに外来の自己負担額を計算

複数の保険医療機関で外来(個人)の限度額を超えた場合、申請により後から支給されます。 - 世帯の外来・入院の自己負担額を合算

世帯に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、外来+入院(世帯)の限度額を超えた場合、申請により後から支給されます。

【 】内の金額は、過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。(多数回該当)

月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

医療負担と介護負担が高額になったとき

医療費が高額になった世帯で介護保険の受給者もいる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の一年間(毎年8月~翌7月末まで)の自己負担額を合算し、基準額(下表)を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。

《算定基準額》

| 所得の区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した基準額(世帯単位) | ||

| 平成29年8月~平成30年7月まで | 平成30年8月~ | ||

| 現役並み所得者 | 67万円 | 住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |

| 住民税課税所得380万円以上 | 141万円 | ||

| 住民税課税所得145万円以上 | 67万円 | ||

| 一般 | 56万円 | 56万円 | |

| 区分2 | 31万円 | 31万円 | |

| 区分1 |

19万円 |

19万円 | |

- 自己負担額には、入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

- 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

高額な治療を長期間受けるとき

下記、厚生労働大臣が指定する特定疾病で、長期間、高額な治療を継続して受ける必要がある方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示すると、毎月の医療機関ごとの自己負担額は1万円までとなります。

| 厚生労働大臣が指定する特定疾病 |

|

《特定疾病受療証の申請方法》

申請には、医師の認定が必要になります。まず、役場国保年金課窓口において「特定疾病認定に係る意見書」を受け取り、この意見書に医師の認定を受けていただきます。認定後、特定疾病認定に係る意見書、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細)を持参し、役場国保年金課窓口へ申請してください。

療養費の支給

次のようなときは、医療機関でいったん全額を支払ったあと、申請を行うことにより基準額に応じた払い戻しが受けられる場合があります。

| 申請に必要な書類など | |

| 緊急時や、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき | 領収書、診療報酬明細書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細) |

| 海外の医療機関で診療を受けたとき | 領収書、診療報酬明細書、診療報酬明細書の日本語訳(翻訳者の氏名と住所も記載してください)、パスポート、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細) |

| 医師(保険医)の同意を得て、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき | 領収書、診療報酬明細書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細) |

| 医師(保険医)の指示により、コルセット等の治療用装具を購入したとき | 治療用装具を必要とする医師の証明書、治療用装具の領収書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細) |

| ※ | その他、骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(保険の取り扱いをしている柔道整復師で施術を受けたときには、他の医療機関と同様に一部負担金で施術を受けられます)、輸血をしたときの生血代なども対象になります。 |

交通事故などで病院にかかる場合

本来、交通事故などの「第三者」が原因となってケガをした場合、保険証を使って保険診療を受けることはできません。しかし、どうしても保険証を使用しなければならない場合には、必要書類を提出することにより使用できる場合があります。まずは、役場国保年金課へご連絡ください。

使用が認められると、後日、保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合から加害者に対して、過失割合に見合った医療費が請求されます。なお、先に示談をしてしまうと保険証を使うことができない場合がありますので、示談をする前に役場国保年金課へご連絡ください。

関連ホームページ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム