○美浦村公民館等管理運営規程

平成20年3月31日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)及び美浦村中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和57年条例第10号。以下「公民館条例」という。)、美浦村中央公民館管理規則(昭和57年教委規則第5号。以下「公民館規則」という。)、木原地区多目的集会施設の設置及び管理等に関する条例(昭和58年条例第4号。)、木原地区多目的集会施設の管理及び運営に関する規則(昭和58年規則第1号。以下「木原多目的施設規則」という。)、安中地区多目的研修集会施設の設置及び管理等に関する条例(昭和58年条例第5号)、安中地区多目的研修集会施設の管理及び運営に関する規則(昭和58年規則第2号。以下「安中多目的施設規則」という。)に定めるもののほか、美浦村中央公民館及び木原地区多目的集会施設、安中地区多目的研修集会施設(以下「公民館等」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることにより、当該各条例及び規則の補足し、公民館等の適正な管理と円滑な運営を図ることを目的とする。

(公民館等の使用手続き)

第2条 公民館等の使用の申請があったときは、次に掲げる手続き及び基準により受付し、許可又は取消しを行うものとする。

(1) 公民館等の使用を希望し、かつ、5人以上の会員を有する団体(以下「団体」という。)は、美浦村中央公民館窓口(以下「窓口」という。)において、使用許可申請書(公民館規則様式第3号・木原多目的規則様式第1号・安中多目的規則様式第1号)を提出しなければならない。美浦村中央公民館(以下「中央公民館」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)は提出された申請書に基づいて速やかに審査し、各施設の使用予定を確認後に受付けし、許可するものとする。この場合において、公民館等の管理運営に関する関係条例、規則及び本規程に基づき使用料を徴収又は減免するものとする。

(2) 公民館等使用の申請については、電話での使用予約ができるものとする。ただし、窓口における他の申込みと使用日時が重なった場合は窓口の申込みを優先する。なお、電話による使用予約をした者(団体に所属する者に限る。)は使用日の2日前までに公民館等の使用許可申請書を窓口へ提出するものとし、申請がなかった場合はその電話による使用の予約を取り消すものとする。

(3) 公民館等の使用の申請については、村内に居住する者(以下「村民」という。)が過半数となる団体にあっては使用日の1ヶ月前から、本村外に居住する者が過半数となる団体にあっては使用日の15日前からできるものとする。ただし、公共の機関(行政区を含む。)が主催する事業のための公民館等使用の申請については1ヶ月以上前から受付けることができる。なお、これらの申請について、中央公民館が休館日の場合はその翌日から使用申請を受け付けるものとする。

2 前項の手続きを申請する者は、公民館等の使用内容が金銭を徴して不特定多数の参加又は集客を要するものである場合は、営利がないことを約定のうえ、当該申請により施設を利用した後、それを証する収支報告書及び領収書の写しを1カ月以内に窓口へ提出しなければならない。

(公民館等の使用制限等)

第3条 公民館規則第8条第3項に規定するもののほか、公民館等の使用を希望する団体が次の各号に掲げる事由に該当すると中央公民館館長(以下「館長」という。)が認めた場合は、使用の制限又は禁止若しくは停止をすることができる。

(1) 法第23条に規定する内容を目的として施設を使用しようとし、又は使用した場合、若しくは別表第1に定める美浦村中央公民館貸出し基準の制限に抵触した場合

(2) 中央公民館については冠婚葬祭の使用は認めない。ただし、木原地区多目的集会施設及び安中地区多目的研修集会施設(以下「多目的集会施設」という。)については、冠婚祭に限り使用できるものとし、その他の貸出しについては美浦村中央公民館貸出し基準を準用する。なお、公民館等の備品及び駐車場の使用については、館長が特に必要と認めた場合にはこの限りでない。

(3) 営利目的団体への貸出しの特例として次の事項に該当する場合は、有料で貸し出しすることができる。

ア 村内に拠点を置く企業等が、直接的営利につながらない目的に使用する場合(社員研修、採用試験等)

イ 本村商工会、農協、漁協など商工農林漁業関係者団体が使用する場合

ウ 月謝をとっている私塾であるが、日本古来の文化活動(珠算、書道等の習い事)に使用する場合。ただし、多目的集会施設の使用に限る。

エ 月謝をとっている私塾(ピアノ塾、ヨガ教室等)が行う発表会。ただし、無料公開を条件とする。

(4) 前各号に定めるもののほか、使用申請した団体のうち施設の貸出が本規程により適当ではないと職員が判断した場合は、館長及び教育長に指示を仰ぐものとする。

(公民館等の使用基準)

第4条 館長は、公民館等の施設の適正かつ円滑な管理運営を図るため、公民館等を使用する団体に対し、次に掲げる事項を指示することができる。この場合において、当該指示に従わない団体には使用の制限又は禁止若しくは停止をすることができる。

(1) 公民館等の施設内を汚したり、傷をつけたりしないこと。

(2) 公民館等の施設を使用した後は、速やかに整理整頓及び清掃をすること。

(3) 公民館等の施設を使用中に大声で騒ぐなどして、他の使用者に迷惑をかけないこと。

(4) その他、公民館等の使用については、職員の指示に従うこと。

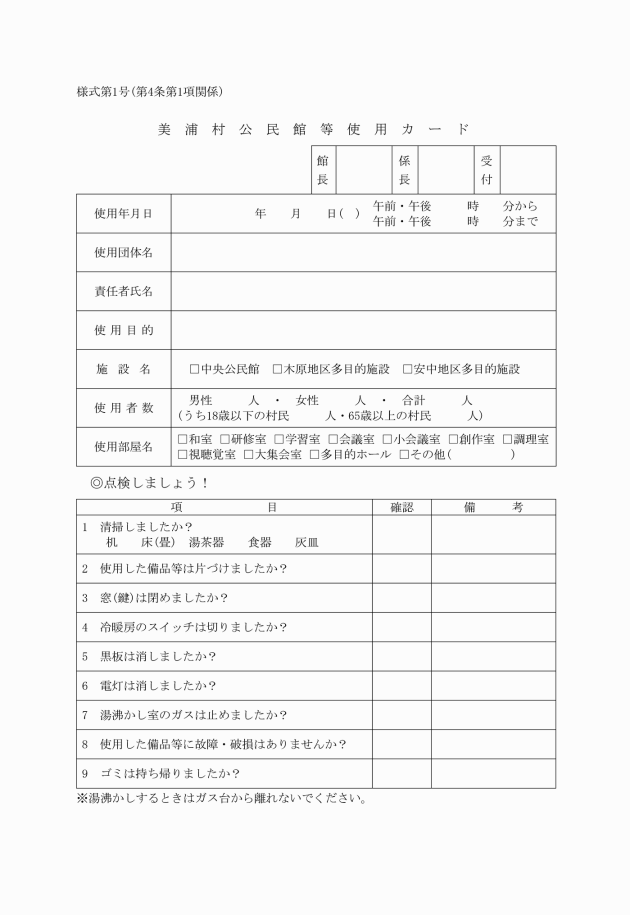

(5) 公民館等を使用した後は、必ず美浦村公民館等使用カード(様式第1号)を窓口へ提出すること。

2 公民館等の施設の貸出時間は、公民館等の管理及び運営に関する各規則に定めるところによるものとし、規定する時間外の貸出は行わない。ただし、館長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。なお、中央公民館において午後5時以降の使用申込みがない場合は、その時間以後について閉館できるものとする。

3 公民館等の休館日は、公民館等の管理及び運営に関する各規則に定めるところによる。ただし、館長が必要と認めた場合はこの限りでない。

4 中央公民館の室内での飲食は、原則禁止とする。ただし、当該施設の会議等での湯茶及び多目的集会施設における懇親会、研修後の反省会、打合せ及び冠婚祭時の飲食に限り認めるものとする。

5 公民館等の駐車場については、次に掲げる事項に基づき管理するものとする。この場合において、館長は当該各号の規定に従わない駐車場の利用者又は団体に対し、駐車の制限又は禁止若しくは取り消しをすることができる。

(1) 公民館等の駐車場は、原則として当該施設の使用者が駐車するために解放するものとする。

(2) 公民館等の駐車場内は徐行し又はクラクションをむやみにならさない等、歩行者保護に特に留意するものとする。

(3) 公民館等の駐車場内での事故については、当事者間で解決するものとする。その他盗難等については、事故防止に務めるものとし、公民館は一切の責任を負わない。

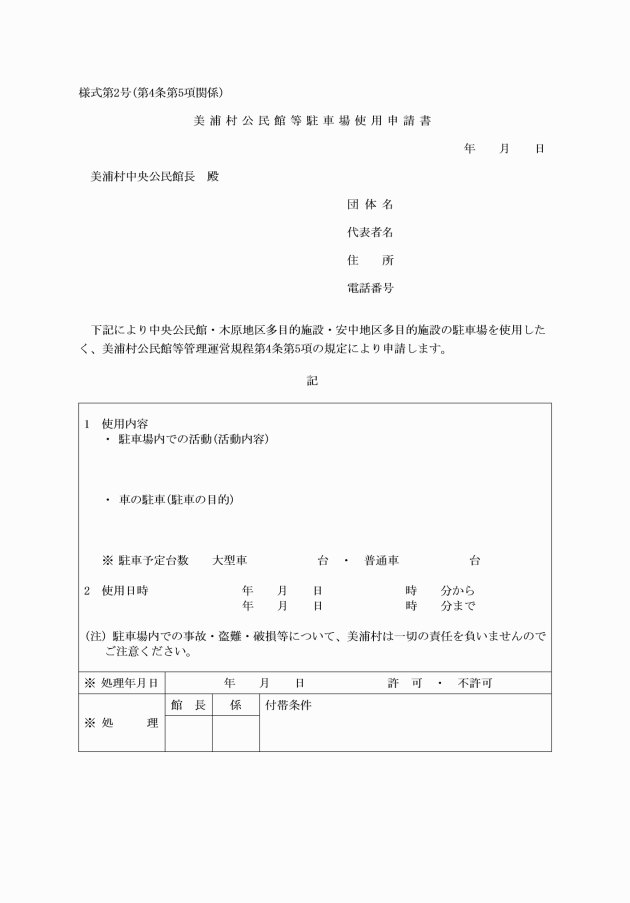

(4) 学校行事等により公民館等の駐車場を使用する場合は、美浦村公民館等駐車場使用申請書(様式第2号)を当該行事等の10日前までに窓口へ提出し、許可を受けなければならない。申請の手続きに関しては、公民館等の貸出しに準ずる。

6 中央公民館のこどもの部屋は、次に掲げる事項により貸し出しするものとする。

(1) 子どもの部屋の使用は無料とし、個人への貸し出しができるものとする。

(2) 子どもの部屋を使用できる子供は小学生までとし、乳幼児等の未就学児が部屋を使用する場合は、必ず成人が付添うものとする。

(3) 子どもの部屋を使用する者は、窓口で所定の使用受付簿に必要事項を記入して部屋の鍵を受け取り、部屋の使用が終了した場合には、当該使用受付簿に終了時間を記入し、部屋の鍵を返却するものとする。

(4) 特定の者による貸切りは行わない。ただし、公共の事業等で使用する場合はこの限りでない。

7 中央公民館の施設については、公民館条例第5条に定めるもののほか、小会議室にあっては、2時間以内の使用料として500円、大集会室にあっては、研修会、発表会、講演会等の催事の開場時間を除き、当該催事の準備又は練習のための使用若しくはステージ又はフロアーのみの使用に限り、2時間以内の使用料として、4,000円で貸出しするものとする。この場合において、2時間を超えて使用する時は、1時間ごとにそれぞれ使用料金の2分の1の額を加算するものとする。ただし、稲敷市及び稲敷郡内に住所を有する者(村内に事業所等を有する者及び勤務する者並びに通学する者を含む。)以外の者が使用する場合は、この使用料の1.5倍とする。

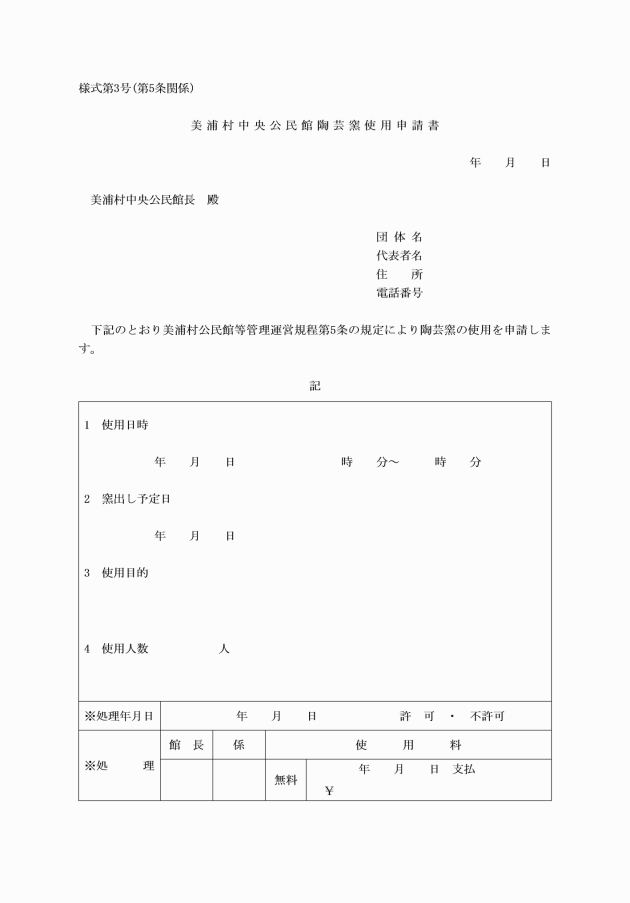

(1) 公民館等を使用する者は、当該施設内に付随する備品を使用することができる。ただし、中央公民館の陶芸窯の使用にあっては、美浦村中央公民館陶芸窯使用申請書(様式第3号)を提出し、許可を得なければならない。

(2) 館長は、公民館等を使用する者に対し、次に掲げる事由に該当するときは公民館等備品の使用の取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

ア 各部屋にある備品を無断で他の部屋に移動して使用した場合

イ 使用許可申請書に記載のない備品を使用した場合

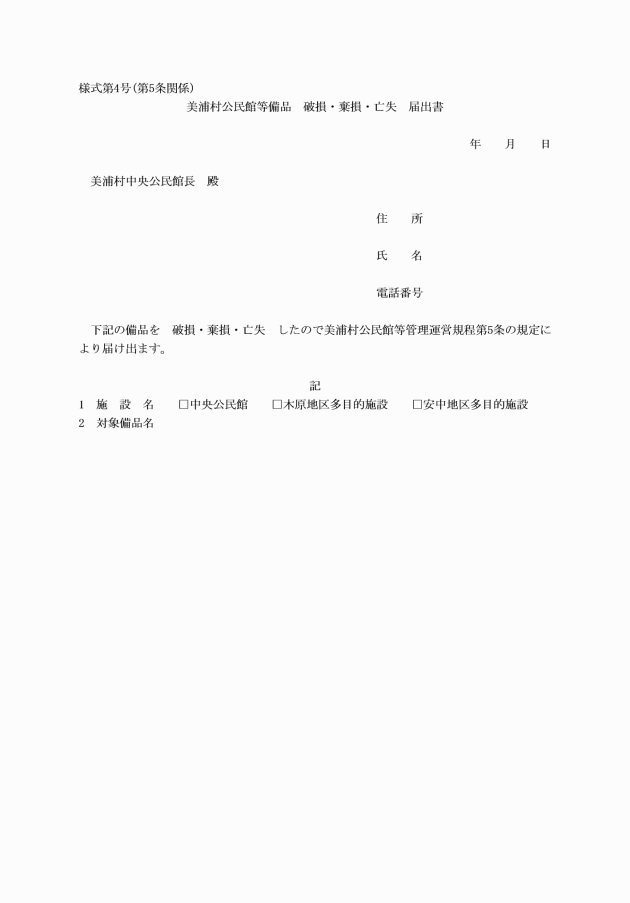

(3) 公民館等の備品の使用者が備品を破損、棄損、又は亡失したときは美浦村公民館等備品破損・棄損・亡失届出書(様式第4号)により速やかにその旨を届け出なければならない。

(4) 公民館等の備品の破損等による損害賠償は次に定めるところによる。

ア 故意又は不注意な取り扱いにより備品の破損等をした場合は、当該備品の使用者に対し損害賠償を請求することができる。

イ 備品の使用者は、修理又は同一のものを弁償する。

ウ 備品の全部又はその一部が部品疲労により故障又は破損したことが明らかな場合は当該備品の使用者は損害賠償の責を負わない。

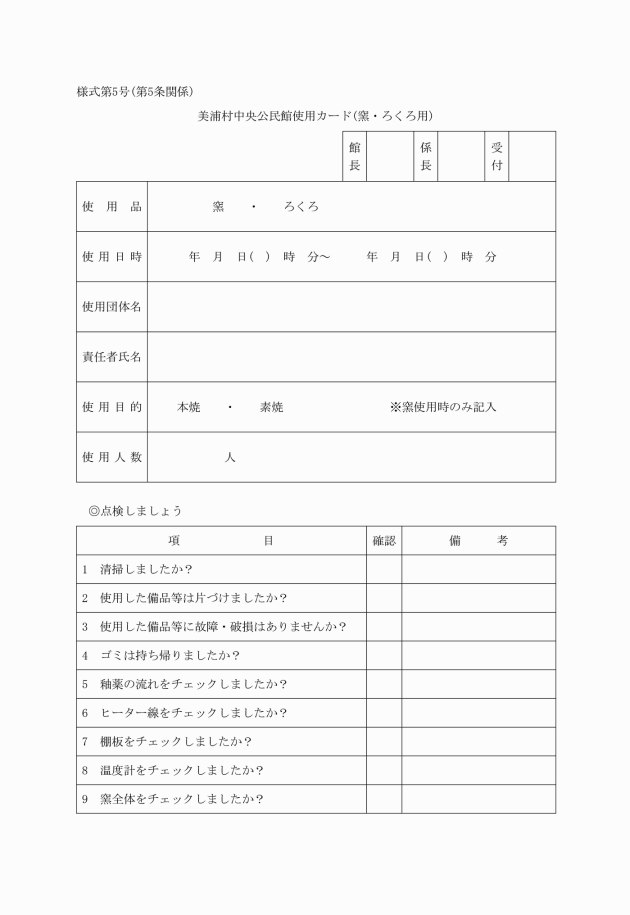

(5) 中央公民館の陶芸窯、ろくろを使用した後は、美浦村中央公民館使用カード(窯・ろくろ用)(様式第5号)を窓口へ提出しなければならない。

(6) 公民館等の備品の使用は原則として無料とする。ただし、中央公民館の陶芸窯については1回の使用につき500円を徴収する。

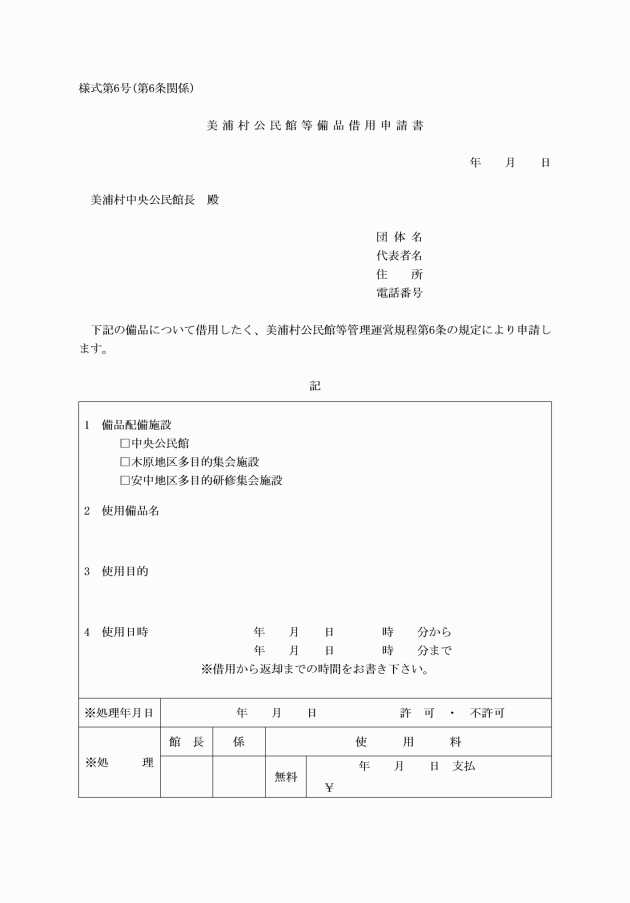

(1) 公民館等の備品を借用する者は、美浦村公民館等備品借用申請書(様式第6号)を提出しなければならない。この場合において、職員は提出された申請書に基づいて速やかに審査し、支障がないと認めたときは、貸出しを許可するものとする。

(2) 公民館等の備品のうち、放送設備、視聴覚機器等の電気製品、音楽備品、その他、破損しやすい備品は貸出しの制限をすることができる。

(4) 公民館等の備品の貸出しに対する使用料は原則として無料とする。

(公民館等の使用料の減免)

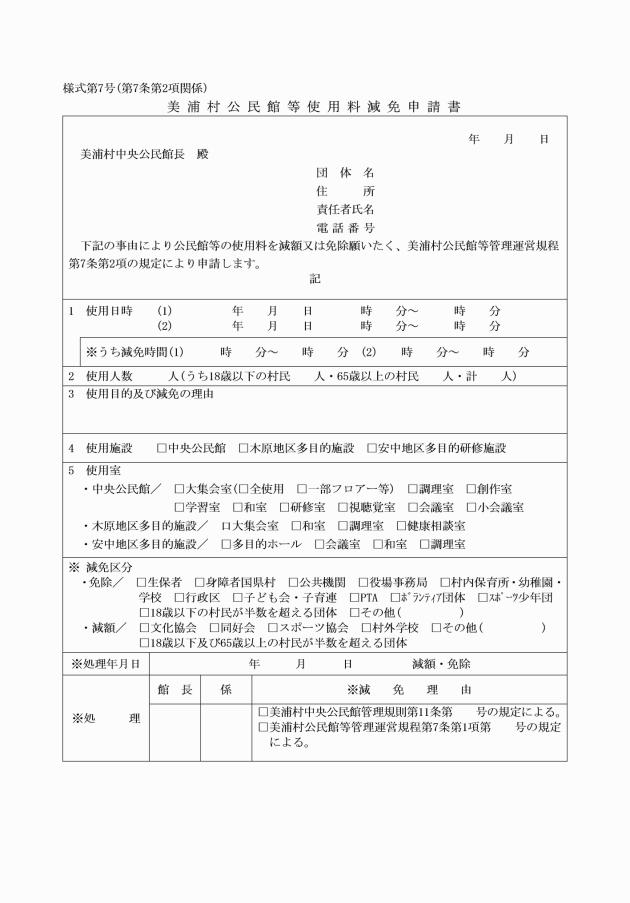

第7条 公民館等の使用料の減免は、第5条第6号に規定する使用料を除き、公民館規則第11条に定めるもののほか、その使用状況により次の各号に掲げる事項について免除又は減額するものとする。この場合における減額の割合は公民館等の使用料の50%とし、免除及び減額の対象施設は1室、対象時間は1日につき4時間までとする。当該対象施設及び時間を超えて使用する場合は公民館等に関する各条例に規定する使用料を徴収する。ただし、減免の対象となる団体が公民館等を使用して主催する研修会、発表会、講演会等の催事について美浦村又は美浦村教育委員会が後援若しくは協賛する場合にあっては、第4条第7項中大集会室の使用に関する部分を除き、当該開場時間が4時間を超える時はその超える時間について、その他の団体にあってはその開場時間について、教育長の認めるところにより使用料を減免することができる。

(1) 使用料の免除

ア 生活保護法による扶助を受けている者で組織する団体が多目的集会施設を使用する場合

イ 身体障害者福祉法に定める身体障害者で組織する団体が多目的集会施設を使用する場合

ウ 国・県・及び美浦村等、公共機関が使用する場合

エ 役場各課が事務局となる団体(組織)が使用する場合

オ 村内の保育所、幼稚園、学校が使用する場合

カ 行政区が使用する場合

キ 村内の子ども会及び子ども会育成連合会が使用する場合

ク 村内の保育所、幼稚園、学校のPTA又は父母の会が使用する場合

ケ 村内のボランティア団体が使用する場合

コ 美浦村スポーツ少年団に登録している団体が使用する場合

サ 美浦村公認地域クラブの認定を受けた団体が行う競技会又は練習会

ス その他、特に教育長が認めた場合

(2) 使用料の減額

ア 美浦村文化協会に登録している団体が使用する場合

イ 中央公民館に生涯学習の方針に合致する団体として第11条に規定する認定団体(同好会)の登録をし、館長の許可を得た団体が使用する場合

ウ 美浦村スポーツ協会に登録している団体が使用する場合

エ 学校教育法第1条に基づく村外の学校及び保育所等が使用する場合

オ 公民館等を使用する日の属する年度の4月1日に満年齢が18歳以下の村民が半数を超えない人数で組織する団体が使用する場合において、公民館等を使用する日の属する年度の4月1日に満年齢18歳以下及び65歳以上の村民が半数を超える人数で組織する団体が使用する場合。ただし、第3条第3号に定めるものを除く。

カ その他、特に教育長が認めた場合

(使用料の返還)

第8条 使用料の返還については、公民館規則第12条、木原多目的施設規則第8条及び安中多目的施設規則第8条に規定するもののほか、公共機関の主催事業等と重複し使用できなくなった場合は、その使用料を返還するものとする。

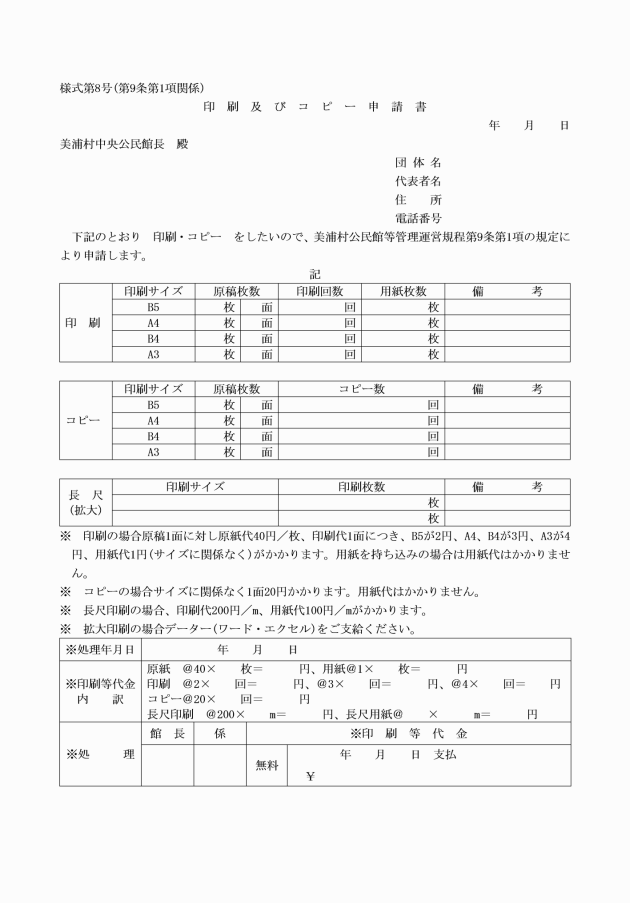

(1) 印刷料金

原紙代1枚につき 40円 印刷代1面につき B5版 2円 B4版 3円 A4版 3円 A3版 4円 用紙代1枚につき 1円(サイズを問わない) ※用紙持込の場合は用紙代を徴収しない。 |

(2) コピー料金

コピー代1面につき 20円(サイズを問わない) ※用紙持込の場合も同料金とする。 |

(3) 長尺印刷料金

印刷代1mにつき 200円(幅サイズを問わない) 用紙代1mにつき 普通紙100円 マット紙350円 ※1m単位とし、用紙持込の場合は用紙代を徴収しない。 |

2 次の各号の一に該当する場合は、印刷又はコピーの利用料金を無料とする。

(1) 中央公民館主催の講座等に使用する場合

(2) 中央公民館に事務局を置く団体(文化協会、子ども会育成連合会、高校生会等)が使用する場合。ただし、当該団体に加盟する団体が使用する場合は有料とする。

(3) 公共の機関が使用する場合

3 公民館等の使用の目的に直接関係のない利用及び個人的利用の印刷・コピーは行わない。

(公民館定期講座)

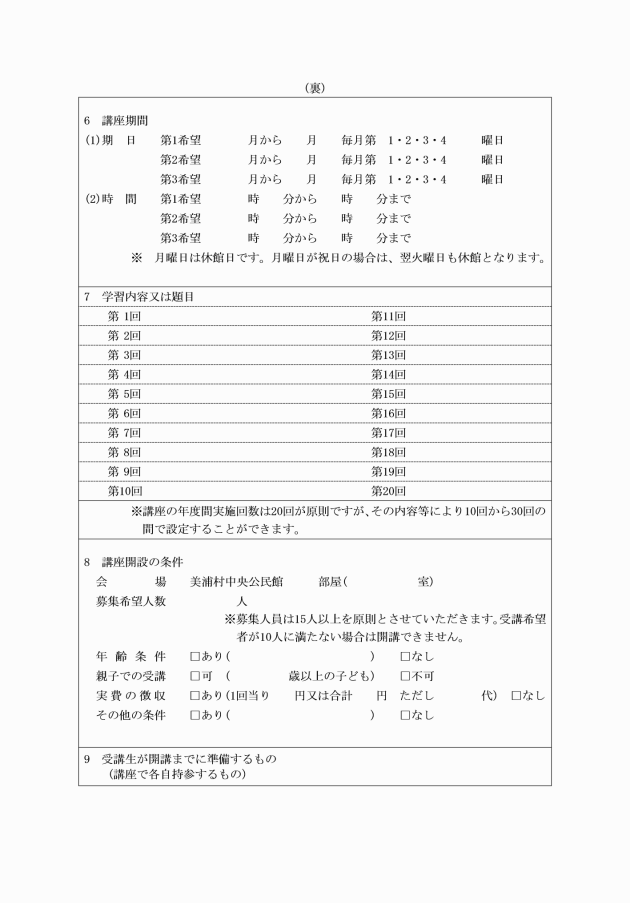

第10条 法第22条第1号の規定に基づき、村民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関する事業を行うことにより、教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として公民館定期講座(みほ文化講座。以下「文化講座」という。)を開設する。

2 文化講座は、原則として中央公民館内の各室で実施するものとする。ただし、当該講座の内容によりやむを得ず館外活動を行う必要がある場合は、館長の許可を得て実施することができる。

3 文化講座の受講を希望する者は申込書を窓口へ提出しなければならない。当該受講料は別表第3のとおりとし、初回講座時に全回数分の受講料を徴収する。また、講座開講後のキャンセルや休講の受講料は返金しない。ただし、専業とする業者等に委託して実施する文化講座の受講料については開設の際、別途定めるものとする。

4 次に掲げる事項に該当し、かつ、その事由により該当する受講者が文化講座受講料の減額又は免除を申し出た場合には、減額又は免除するものとする。

(1) 生活保護法における扶助を受けている者が受講する場合

(2) 身体障害者福祉法に定める身体障害者が受講する場合

(3) その他教育長が必要と認めた場合

5 文化講座受講料を納入した者から、受講取り止め等の事由により当該文化講座の開講前に返還の請求があった場合は受講料を返還する。ただし、当該文化講座の開始以降はいかなる場合であっても受講料は返還しない。

6 文化講座の受講者の募集については、原則として毎年4月に広報誌及び新聞チラシ等、多くの住民が目にすることができる方法により受講案内を周知する。ただし、文化講座の開催回数の都合等により上記以外の月においても募集することができるものとする。

7 文化講座における同一講座の受講は2年を原則とし、その受講の受付順位は初めて申込みをする村内居住者を優先させるものとする。この場合において、受講希望者が定数に満たない場合は、受講が2年目となる村内居住者、村内に勤務する村外居住者、村外居住者の順に受講を認めるものとする。

8 一つの文化講座の年度間実施回数は20回又は前期・後期各10回を基準とし、講座の実施期間、内容及び性質等により10回以上30回以下で設定することができる。募集人数は15名を下限とし、受講場所が確保でき、かつ、講師が承認する限り上限を設けない。ただし、教育長が必要と認めた場合はこの限りではない。また、受講希望者が5人に満たない場合は、その講座は開講しないものとする。専業とする業者等に委託して実施する文化講座の人数及び回数については開設の際、別途定めるものとする。

9 文化講座受講料のほかに、募集要項で事前に周知する事により材料費を徴収することができる。

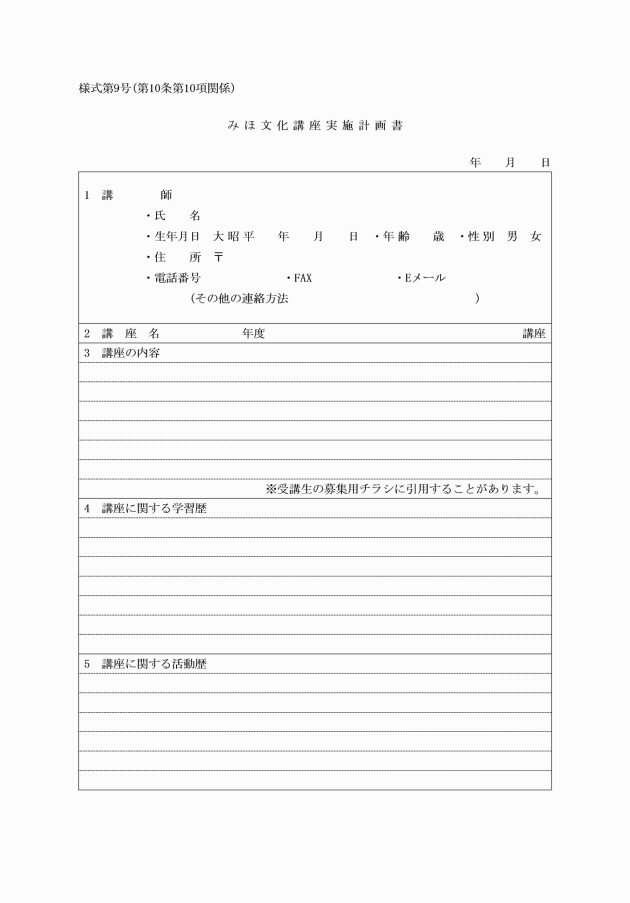

10 文化講座の講師として講座の開設を希望する者は、毎年度末に開催される公民館運営審議会の開催の1ヶ月前までに、みほ文化講座実施計画書(様式第9号)を館長に提出しなければならない。館長は提出された当該実施計画書のほか、村内居住者及び関係機関等より開設の要望があった講座について、必要とする講座を教育長と審議検討し、その選定結果を公民館運営審議会に報告して承認を受けるものとする。

11 文化講座の年間における募集講座数は当該年度の予算の範囲内とし、同一内容の講座が複数あった場合には、その中から一つの講座を選定するものとする。なお、一つの講座を継続して開設できる期間は、原則として3年を限度とする。また、講師の委嘱期間も3年を限度とする。ただし、次に掲げる事項で館長が特に3年を経ても継続が必要と判断する講座については、前項の例により公民館運営審議会に諮って、その講座継続の是非を決定するものとする。

(1) 日本古来の伝統芸能に関係する文化講座

(2) 村の施策により長期にわたる開設を必要とする文化講座

(3) 特に地域に深く関係する文化講座

(4) 講座の開設後、3年を経過した後も同じ講座の開設要望があると認められる文化講座。ただし、3年目における当該講座の新規受講者が募集人数の7割を超える実績がある場合に限る。

12 文化講座の講師は毎年度、講座開設の決定を受け教育委員会が委嘱する。

13 講師の謝礼は、講師が村内に居住の場合は1回につき7,000円、村外に居住の場合は1回につき8,000円とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、別に定めることができる。

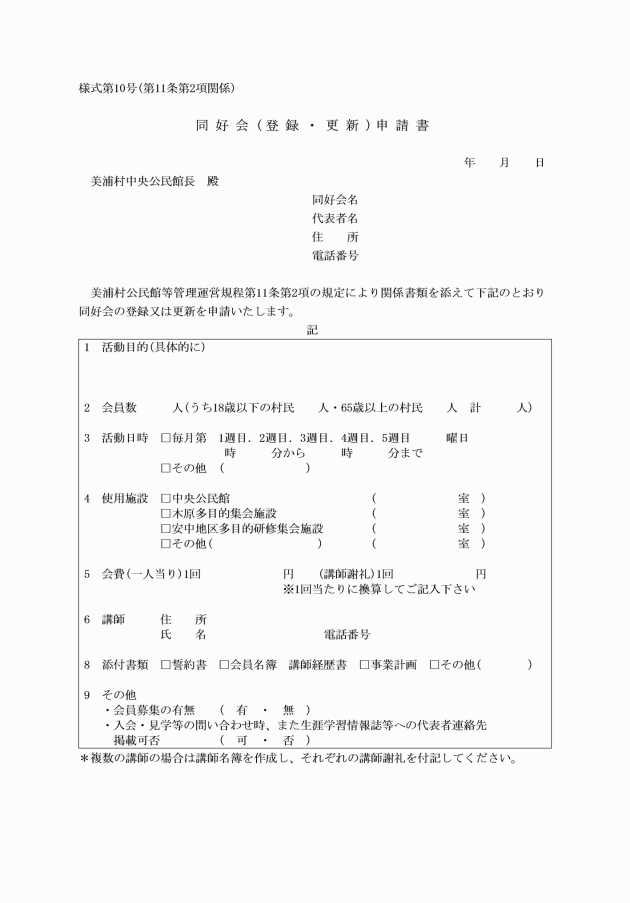

(同好会)

第11条 法の精神に則り学習活動する団体で、次の要件に該当し、かつ、5名以上の会員を有し、その過半数が村民で構成する団体は、中央公民館の登録簿に同好会として認定し、登録することができる。

(1) 文化講座終了後、発展的に組織した団体

(2) 各種学習を目的として組織した団体

(3) その他、館長が特に認めた団体

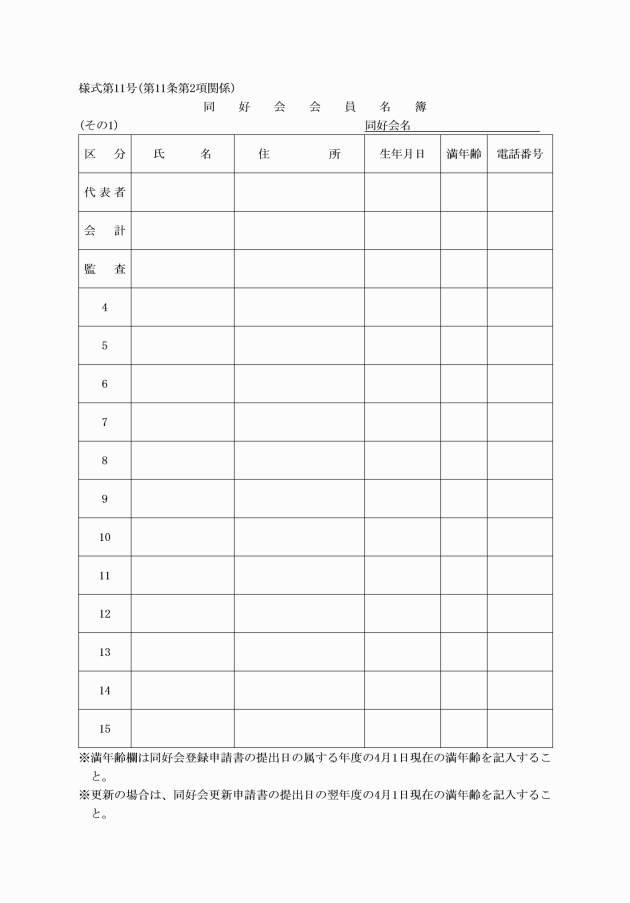

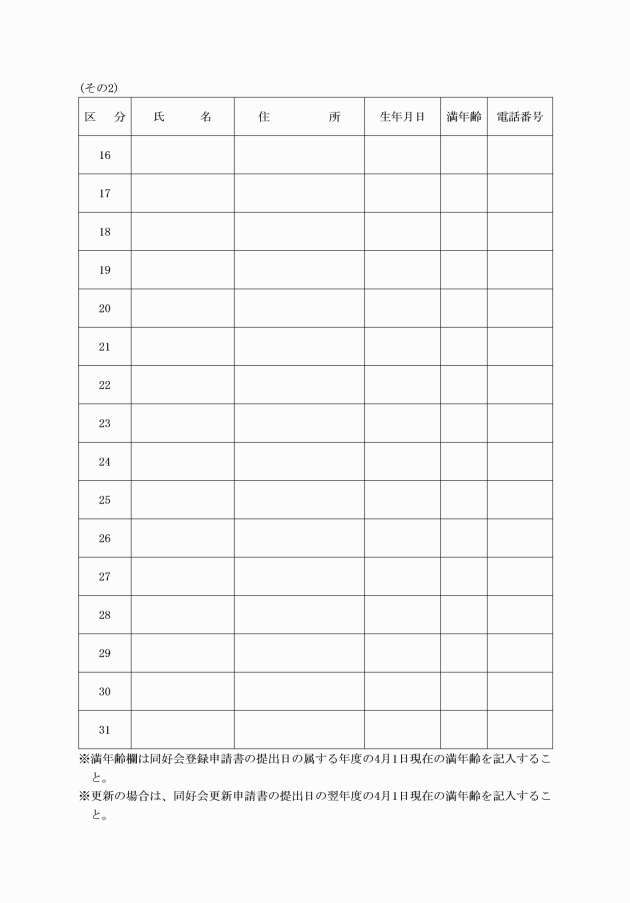

2 同好会の登録期間は登録日から翌年の3月31日までの単年度とし、同好会として登録しようとする団体は、館長に対し次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 同好会(登録・更新)申請書(様式第10号)

(2) 同好会会員名簿(様式第11号)

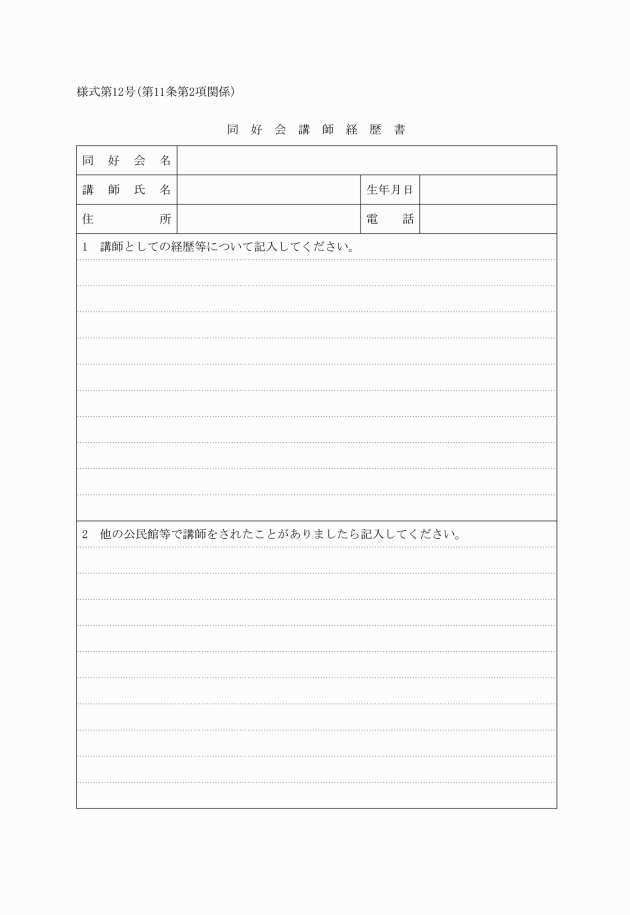

(3) 同好会講師経歴書(様式第12号)

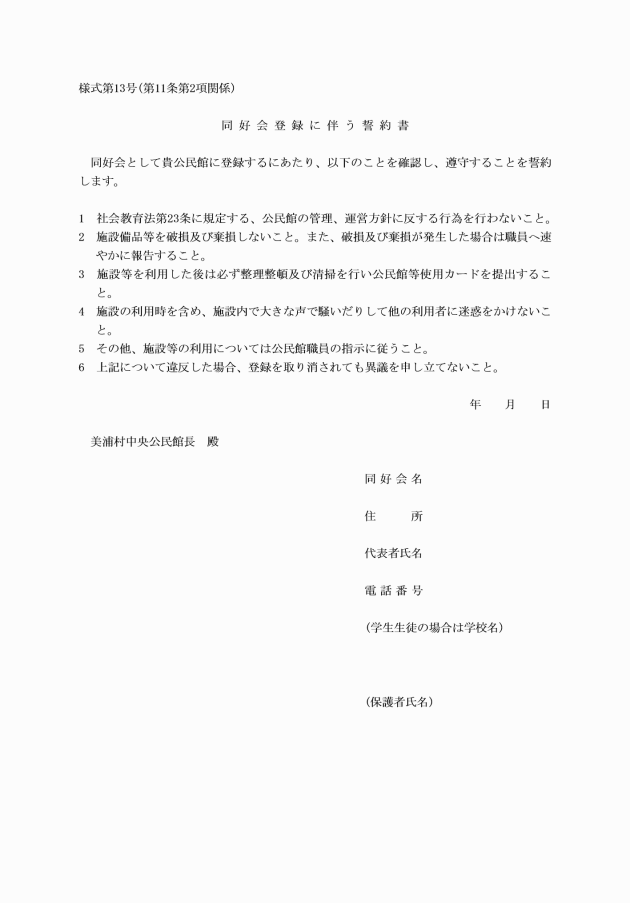

(4) 同好会登録に伴う誓約書(様式第13号)

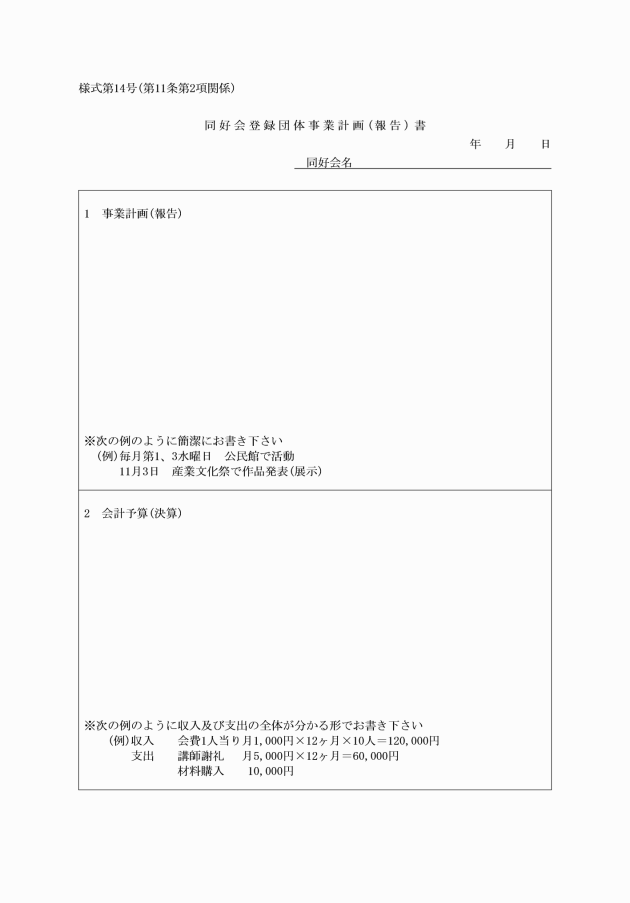

(5) 同好会登録団体事業計画(報告)書(様式第14号)

(6) その他、館長が特に必要と認める書類

3 館長は、同好会登録に関する申請書等を受理したときに同好会受理書(様式第15号)を交付するものとする。

5 提出された同好会登録申請書の事項に変更があった場合は、速やかに同好会届出事項変更届(様式第16号)を館長に対し提出するものとする。

6 館長は次の各号の一に該当する場合は、同好会としての登録を取り消すことができる。

(1) 会員の減少などで活動ができなくなった団体又は解散した団体

(2) 本規程に定める違反行為を行った団体のうち、館長が特に悪質であると認めた場合

(3) 施設等内における営利目的のための活動又は類似活動が判明した団体

7 役員は、原則として会員から選出しなければならない。

8 同好会の活動に必要な会費は、次に掲げる条件により会員から徴収することができる。ただし、月謝又は授業料等、営利を目的に徴収することはできない。

(1) 会費を徴収する団体は、必要な係(会計責任者、監査等)を置かなければならない。

(2) 会費を徴収する団体は、会員に会計報告をしなければならない。

(3) 会費を徴収する団体は、前年度の収支決算書を館長へ提出しなければならない。

9 同好会の登録をした団体の講師に対する講師料は、団体の任意により支払うものとする。この場合において、村が文化講座で支払う講師料の額を超えないものとする。

(中央公民館ロビーの展示)

第12条 中央公民館ロビーへ、絵画、習字等、文化活動において制作した作品の展示を希望する団体又は個人は、本規程に反しない限り、ロビーを無料で使用することができる。

2 中央公民館ロビーへの展示は、1展示につき1週間以上1ヶ月以内とする。ただし、その範囲内であっても公共の機関が使用し、かつ、展示品がその使用の妨げとなることが想定される場合には、申請時に日程を調整することができるものとする。

4 中央公民館ロビーへの作品展示あたり、館内の備品を使用する場合の手続きは、第5条に規定する公民館等の備品の使用について準用する。

(補則)

第14条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

附則(令和2年教委訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年教委訓令第15号)

この訓令は、告示の日から施行する。

附則(令和6年教委訓令第20号)

この訓令は、告示の日から施行し、改正後の美浦村公民館等管理運営規程の規定は、令和6年7月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

○美浦村中央公民館貸出し基準

1 この基準は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第23条に規定する公民館運営方針に係る営利、政治及び宗教関係等の公民館貸し出しについての処理を定めるものとする。

2 法第23条第1項第1号(営利関係)における公民館の貸し出しについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 営利を目的とする会社、商店等の利用には、次に掲げる場合を除き、貸し出しをしない。

ア 社員等の教育等直接営利に結びつかない研修、福利厚生及び健康増進のための使用

イ 商店会等が地域の活性化及び地域振興につながる事業であって公益性のあるものの使用

ウ 会社等が社会教育又は社会福祉に関する事業を行うための使用

(2) 学習活動が、参加者から月謝等(学習に必要なテキスト・資料代等を除く。)を徴収して塾的な運営をするような場合又は入場料を徴収して行う講座等については貸し出しをしない。

(3) 館内での物品販売(バザー等を含む。)については、社会教育関係団体及び社会福祉関係団体等が公益的活動に協力するために行う場合を除き、貸し出しをしない。

3 法第23条第1項第2号(政治関係)における公民館の貸し出しについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 選挙の告示をしてからの期間中で、個人演説会等の貸し出しについては公職選挙法との関係により、教育委員会及び選挙管理委員会と協議するものとする。

(2) 特定政党員のみの研修及び会議には貸し出しをしない。

(3) 特定政党による申請で、当該集会の目的が特定の政党のほか、その関連組織又は下部組織及びそれらの団体と密接な関連がある者又は団体として、特定の政党の政策目的を実現するため、若しくは反対政党の政策実現を阻止するために統治機構の獲得維持を志向し、その一環としての集会には貸し出しをしない。

(4) 住民組織が一般に呼びかけて行う政治学習については、貸出しを行うものとする。この場合においては、主催者・学習内容・対象者等内容を十分検討するものとする。

4 法第23条第2項(宗教関係)に係る公民館の貸出しの制限については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 宗教活動のための利用については、貸し出ししない。

(2) 冠婚葬祭の会場利用については、貸し出ししない。

5 美浦村中央公民館貸し出し基準例は、附表のとおりとする。

附表 ○美浦村中央公民館貸し出し基準例

区分 | 貸館内容 | 処理方法 | 条件理由 | |||

貸出 | 貸出不可 | |||||

無料 | 有料 | 条件 | ||||

営利関係 | 1 商店会等が商品を直接販売 |

|

|

| ○ | 営利を目的とした行為である。 |

2 商店会等が商品を直接販売しないが展示・注文・試食・実演等を行う。 |

|

|

| ○ | 営利を目的とした行為を支援することになる。 | |

3 社内会議(販売会議の打ち合わせ) |

|

|

| ○ | 販売行為はしなくても間接的に営利性につながる。 | |

4 社員、店員研修(一般研修) |

| ○ |

|

| 最終的には会社等の営利につながるが、社会人としての知識教養の向上のための研修である。村内事業者に限る。 | |

5 社員の厚生事業 |

| ○ |

|

| 社員等の福利厚生、健康増進につながるものである。申請時に事業内容を確認する。 | |

6 入社(採用)試験 |

|

|

| ○ | 直接販売業務に関係しないが会社の宣伝行為になる可能性がある。 | |

7 会社説明会 |

|

|

| ○ | 直接販売業務に関係しないが、会社の宣伝行為となる。 | |

8 商店会等が地域振興につながる事業を行う。 |

| ○ |

|

| 地域の活性化、振興等地域事業につながり、公共性がある。申請時に事業内容を確認する。 | |

9 商店会等が営利目的のために館内にポスター等を掲示する。 |

|

|

| ○ | 営利事業を支援する行為となる。 | |

10 会社等が社会教育及び社会福祉に関する事業を行う。 |

|

| 減免 |

| 公民館事業と同様の事業を行うものである。申請時に事業内容を確認する。 | |

11 塾経営者等が日常の練習活動として使用 |

|

|

| ○ | 塾経営者の利益につながる。 | |

12 塾経営者等が発表会・展示会に使用 |

| ○ |

|

| 入場料は無料か、不特定多数の者にも観覧させているか、発表又は展示させることにより村民の文化向上につながるかによる。 | |

13 塾経営者等が技能検定試験及び昇段試験の会場に使用 |

|

|

| ○ | 営利事業を支援することになる。 | |

14 即売会、バザー等の会場に使用 |

|

| 減免 |

| 社会教育関係団体等で公益的活動と認められる。 | |

政治関係 | 1 特定政党員のみの研修、会議 |

|

|

| ○ | 法第23条第1項第2号に抵触する。 |

2 特定政党の申請による特定政党の政策目的を実現するため統治機構の獲得維持を志向する集会等 |

|

|

| ○ | 法第23条第1項第2号に抵触する。 | |

3 住民組織が一般に呼びかけて行う政治学習会 |

| ○ |

|

| 主催者は、学習の内容、対象者等の内容を十分検討する。 | |

4 政党又は議員が行う議会の報告会で国政、県政又は村政の動向に関して、広く一般住民を対象にして開催するもの |

| ○ |

|

| 「目的外使用」として使用することができる。 | |

宗教関係 | 1 特定宗教を信仰する団体員を対象として宗教活動を行う。 |

|

|

| ○ | 法第23条第2項に抵触する。 |

2 宗教団体が一般住民に呼びかけ宗教活動を行う。 |

|

|

| ○ | 法第23条第2項に抵触する。 | |

その他 | 1 社会教育関係団体、社会福祉関係団体、官公署及びこれらに類する団体等が、それぞれ本来の事業を行うため使用 | ○ |

|

|

| 本来、社会教育、社会福祉に関する事業及び公共の福祉を目的とする事業等を行う団体である。 |

2 前記1に掲げる団体以外の各種機関団体が社会教育又は社会福祉に関する事業を行うために使用 |

| ○ |

|

| 公民館事業と同様の事業を行うものである。 | |

3 商工会が使用 |

| ○ |

|

| 物品販売及びあっせん行為を行わないと認められるものである。 | |

4 村以外の者の使用 |

| ○ |

|

| 条例・規則 | |

5 前記1に掲げる社会教育関係団体等官公署及びこれらに類する団体が村外の場合 |

|

| 減免 |

| 条例・規則で有料と規定されているが、前記1の条件理由を考慮 | |

6 労働組合の学習・集会の使用 |

| ○ |

|

| 労働組合の内、スト権の認められている労働組合の学習・集会等の利用 | |

7 子供だけの使用 |

|

| ○ |

| 中学生以下については成人の責任者を付けることが条件 | |

別表第2(第13条関係)

別表第3(第10条第3項関係)

文化講座回数 | 文化講座受講料 |

1回~5回 | 1,000円 |

6回~10回 | 2,000円 |

11回~15回 | 2,500円 |

16回~ | 3,000円 |