2010年10月に教育長が交代したことを機会に、美浦村教育委員会では、美浦村のこれからの教育について話し合い、「新しい美浦村の教育プラン」を作りました。新しい教育プランを実行していくためには、村民の皆様にもよく理解していただく必要があると考え、新年度に当たり、美浦村教育プランについて、その骨子をわかりやすく説明させていただくことにしました。村民の皆さまには、ぜひ、じっくりとお読みいただき、実現のためにご協力いただけますようお願いいたします。

教育委員会の仕事は、幼稚園や小学校、中学校の教育をどうするかだけを考えればいいというわけではありません。「生まれたばかりの赤ちゃんをいい子に育てるためにはどうしたらいいか」ということから、「人生の最晩年を迎えている80歳、90歳の高齢者に生きがいをもって生きていただくにはどうしたらいいか」ということまで、さらには「美浦村が住みよい村であり続けるためには、村のすべての人々にどんなことを心がけてもらう必要があるか」ということまで考え、美浦村全体でどうやってよりよい教育を実現していくかについてしっかりとした計画を立て、実行していかなくてはなりません。

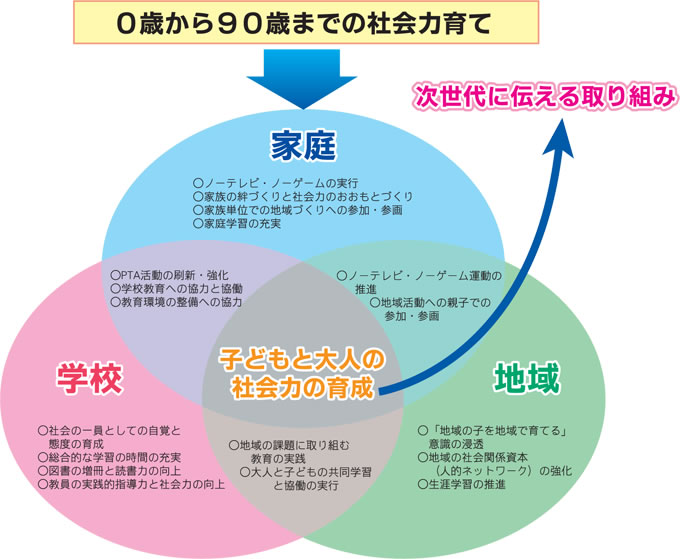

そこで、教育委員会では「0歳から90歳までの社会力育て」を実現目標にし、0歳の赤ちゃんから90歳の高齢者まで、村の人々の誰もが「社会力のある人間」になってもらえるような教育を実行していくことにしました。そのことを図で示すと下の図のようになります。

図1 「0歳から90歳までの社会力育て」のイメージ

「社会力」とはどんな能力のことか、また、「社会力のある人間」とはどんな人かについては、初めて聞いたのでよくわからないという人が多いと思います。詳しいことは、最後のページの参考資料を読んでほしいと思いますが、簡単にいえば、「社会力」とは、「人が人とつながり社会をつくる力」のことです。そして、「社会力の豊かな人」とは、わかりやすくいえば、「誰とも仲よくなれて、仲よくなった人たちと協力しながら、誰かのためになることや村のためになることを喜んでやり、また、そうすることを楽しいと思うような人」のことです。

村の子どもたちを「社会力豊かな人間」に育てることは、日本でも世界でも、これからますます求められてくることですし、子どもたちの学力を高めることにもなります。また、村の大人たちが「社会力のある人間」になれば、学校の教育や村のさまざまな行事や活動にも自分から進んで協力するようになるはずです。そういうことが当り前にできる人が多くなれば、障がいのある人たちや高齢者も、そして村の誰もが安心して暮らせるいい村になるはずです。また、将来、日本が自分の地域のことは自分たちで決めて自分たちでやっていく「地域主権」の時代になっても、美浦村が活力をなくしたり住みにくい村になることはないでしょうし、むしろ、ますます発展していくことになると考えます。

美浦村の教育の基本的な考え方にもとづいてこれから行っていく教育はどのようなことか。その全体を図で示すと右のページの図のようになります。図で示したことをやや具体的に説明すれば、次のようになります。

《村全体での取り組み》

子どもたちの人間形成に大きな影響を与えているテレビやゲームを見たりやったりする時間を自発的にコントロールし、健康な家庭・地域生活を回復させ、そうすることで、子どもと大人の社会力を高める運動を実行します。

《家庭での子育てと教育》

ノーテレビ・ノーゲームをしっかり実行することで健康な家庭生活をとりもどし、親子の会話、自主的な家庭学習、村の行事や活動への家族ぐるみでの参加、などを増やすことによって親子の社会力を高め、子どもの学力を向上させます。

《乳幼児教育の質の向上》

乳幼児期は、子どもが思いっきり遊ぶことが身体を丈夫にするためにも脳の働きをよくするためにもとても大切な時です。そこで、幼稚園では園庭を広げ、ユニークな遊び場を作り、子どもたちのよりよい成長を促します。

《小学校・中学校教育の充実とレベルアップ》

社会力の向上は児童生徒の学ぶことへの関心と意欲を高めます。社会力は大人をはじめ多くの人たちとのかかわりと協働によって高まります。そこで、小中学校では、「総合的な学習の時間」に新しいやり方を取り入れるなど、学習の内容と方法に工夫をこらし、村の多くの人たちの協力を得て、社会力と学力の向上を実現します。

《大人の生涯学習の刷新》

主に公民館を利用した大人のこれまでの学習を新しい観点から改善し、村の発展と活性化に貢献することができるような学習と活動を増やします。

《地域・家庭・学校・行政のさらなる連携協力の推進》

教育委員会の定例の会議を土曜日や日曜日や夜間に開くなどして、村の多くの人たちに参加してもらうようにします。広く村の皆さんのご意見やご要望を積極的に伺うことで村の教育の改善に努めます。

以上です。まだまだ説明不足かもしれませんが、根本的な考えと実際に実施しようとしていることはお分かりいただけたかと思います。改めて、住民各位のご理解とご協力をお願いします。

図2 地域・家庭・学校の連携協働による「0歳から90歳までの社会力育て」のイメージ

社会力とは、「人が人とつながり社会をつくる力」のことです。

そして、

(1)よりよい社会を創ろうとする意欲や態度

(2)よりよい社会を具体的に考える力(構想力)

(3)考えたよりよい社会を実現し実行する力(実行力)

のことです。

《社会力豊かな人間の具体的イメージ》

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム